比起痛失人口红利 中国的真正拐点浮出水面

本文节选自《机器时代:技术如何改变我们的工作和生活》一书

中国改革开放的前三十年,经济的持续快速增长得益于以土地、劳动力和环境成本相对低廉的比较优势融入全球生产网络。通过设立经济特区和出口加工区,吸引境外资本和技术,并依靠来自农村地区的廉价劳动力作为“人口红利”发展劳动密集型产业,中国成为举世瞩目的“世界工厂”。然而,这种全球代工生产(Original Equipment Manufacturing)模式也导致了对出口订单的高度依赖,一旦欧美国家市场疲软、经济危机或消费不振,中国的加工企业就会面临很大的生存压力,甚至出现破产倒闭潮。

这种全球代工生产模式不仅让中国的经济发展高度依赖欧美市场,同时还引发了一系列的社会问题,尤其是劳动权益问题。当劳动力被视为一种“人口红利”的时候,从中获利的劳动密集型产业往往伴随着低工资、弱保障、超长劳动时间以及恶劣的工作环境,因为节约劳动力成本就是让利润最大化的直接途径。事实上,基于劳动力成本而进行“逐底竞争”的产业大转移在全球范围内主要发生过两次:第一次是在20 世纪七八十年代,德国、日本等国家将轻纺、机电等附加值低的劳动密集型产业转向成本较低的“亚洲四小龙”和部分拉美国家; 第二次则发生在20 世纪90 年代,欧美日等发达国家及“亚洲四小龙” 将劳动密集型产业转移到东南亚国家和中国大陆。

正如美国社会学者贝弗里·西尔弗所言:“资本流向哪里,劳工和资本的冲突很快就会跟到哪里。”20 世纪90 年代以来,中国的劳资矛盾频发,劳资纠纷的增长趋势与外商直接投资及出口总额的增长趋势几乎一致。而在诸多企业类型中,发生在外资企业的劳资争议率(即每10 万名员工发生劳资争议的数量)是最高的,比私营企业、集体企业、国有企业高几倍甚至十倍以上。

2010 年发生的两个重大事件给这种逐底竞争的模式敲响了警钟。第一件事是发生在深圳富士康的连环跳楼事件。该年的1 月至8 月,富士康科技集团,全球最大的代工企业,发生了17 宗工人跳楼自杀事件,造成13 死4 伤的悲剧,这一系列自杀事件被媒体称为“连环跳”。事件发生后不久,我参与了一支由多所高校师生组成的调研团队,在富士康位于深圳龙华和观澜的两个厂区进行了为期一个月的实地调查。在这座由钢筋水泥和机器构筑的工业巨镇里,工人每天工作10—12 个小时(“连环跳”事件发生之前每天普遍工作 12 个小时),每月平均收入约为2000 元,但其中一半的收入都靠加班获得。工厂里实行的是准军事化的管理制度,工人将其戏称为“人训话管理”——管理人员经常使用粗俗、难听的话语对下级员工进行训斥甚至辱骂。厂区和车间有着严格的门禁制度,工人们进出车间需要接受两道安检,不能携带手机及任何金属物品进出车间,如触发安检报警,则将面临被搜身、没收个人物品,甚至被要求剪掉扣子或脱掉腰带的处置。难怪工厂周边的小商店均在售卖“无铁内衣”“无金属腰带”“无铁裤”!

为了防止工人跳楼,厂方在其员工宿舍楼四周及所有的阳台、窗户都装上了“防自杀网”。远远望去,大片的宿舍楼被防护网包裹得密不透风——它们既是包裹工人肉身物理之网,也是束缚工人精神的无形之网。其中的讽刺意味显而易见——如果一个地方让人身体极度疲惫,精神饱受煎熬,人格尊严被践踏,那么,再高的护栏也未必拦得住那些对生活绝望的年轻人。

装上防护网的富士康宿舍楼

如果说富士康作为劳动密集型产业和全球代工企业的典型,其严苛的管理模式让一小部分工人走上绝路,那么发生在同一年的本田工人罢工则让大众看见了另一种可能性。2010 年5 月17 日,广东南海本田汽车零部件制造公司近百名工人因对薪酬制度不满而发起罢工,罢工历时18 天,最后以工人争取到每月加薪500 元而结束。这起罢工不仅在本田汽车的生产链中引起了连锁反应,还在整个汽车汽配行业掀起了一场罢工潮。天津丰田、天津三美电机、广州电装等40 多家外资企业的工厂工人先后发起罢工行动。在本田罢工结束后,基于工人提出的重整工会诉求,广东省总工会派出巡视员联同地方工会对南海本田工会进行重建,并且在工会改选后推行了多次工资集体协商。这些劳资集体谈判的实践经验后来被总结提炼为解决劳资纠纷的“广东模式”,并获得官方工会的好评和推广。本田罢工被视为“中国新工人运动的转折点”,因为它引发了一系列罢工潮,不仅凸显了工人的利益诉求正在从“底线型”转向“增长型”,也为汽车行业后续建立工资集体协商制度树立了典范。相较于富士康工人表现出的决绝或隐忍,本田工人展现出的勇气和集体力量为争取体面工作开创了一种新的路径。

在2010 年前后,由于劳动力成本上涨以及季节性“用工荒”现象的出现,东南沿海的劳动密集型产业开始向中国内陆以及东南亚国家转移,富士康的悲剧和本田罢工事件则被认为加剧了这一进程。不少媒体报道,在“涨薪潮”下,珠三角的港台资企业纷纷另觅出路,例如搬迁至劳动力价格较低廉的地区和国家,或者引入机器设备以加快转型升级。尽管时不时出现的用工荒和薪资上涨是不争的事实,但这也仅仅意味着廉价劳动力作为一种“人口红利”逐渐消失,并不意味着工人的薪资上涨到了“合理”的水平,更不意味着中国的劳动力市场进入了短缺时代。

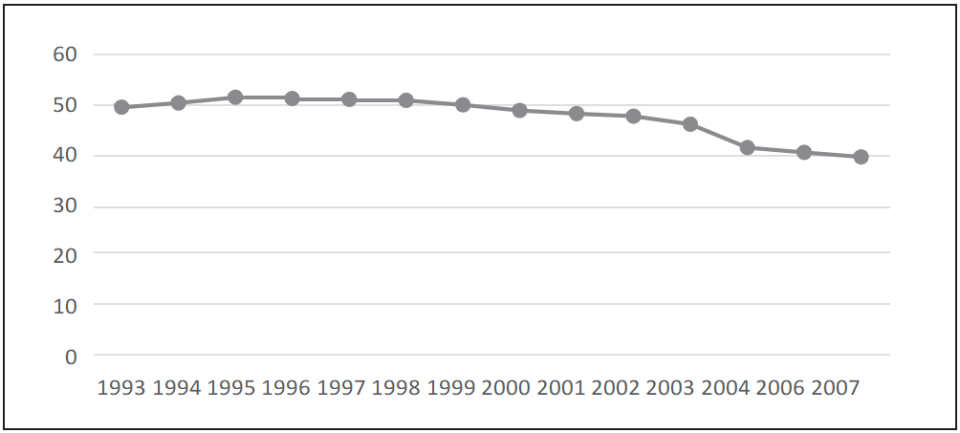

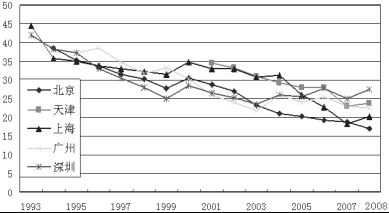

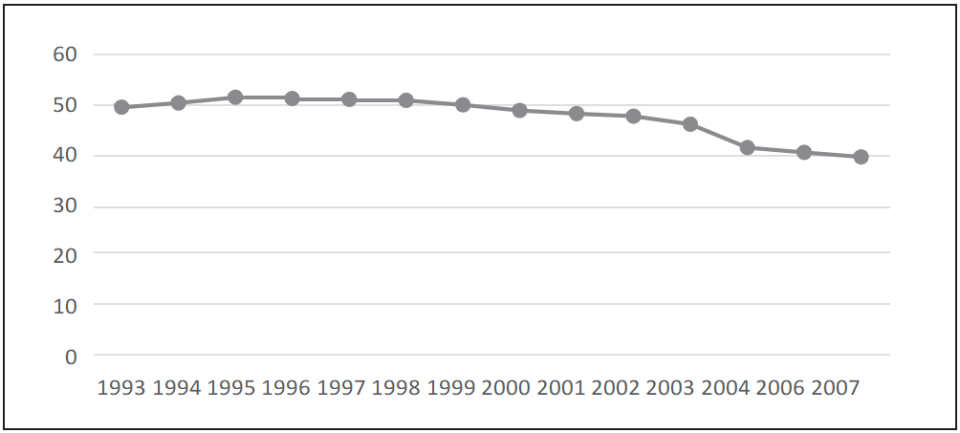

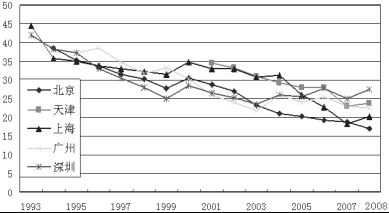

对于外资企业主抱怨的“涨薪潮”和劳动力成本上升,我们不能仅看表象。数据显示,劳动报酬在中国国内生产总值(GDP)中所占比重从1993 年的49.5% 下降到2007 年的37%(表1)。这说明劳动者的收入并没有随着经济的增长而同步增长。而在制造业领域,“最低工资标准”则被工人戏谑为“最高工资”,原因是几乎所有的制造企业都按照当地政府规定的最低工资标准来设定工人的基本工资,更不要说那些未按照相关法规支付工资的企业了。相比于体现全体劳动者劳动报酬的社会平均工资,最低工资的变化更能反映制造业工人的薪资变化,而最低工资相对社会平均工资的比例,在20 世纪90 年代初之后十几年里也呈下降趋势(表2)。以上海为例,该比例从1993 年的44.6% 下降到了2008 年的20.4%。十几年来两个比例的持续下降趋势说明了一个问题,即劳动报酬的增长跟不上经济的增长,制造业工人薪资的增长又远远跟不上社会平均工资的增长。在涨薪的表象之下,工人的实际收入水平和购买能力并未真正提高。

表 1 1993—2007 年劳动报酬占国内生产总值比重(%)

表2 五城市最低工资与职工平均工资之比(%)

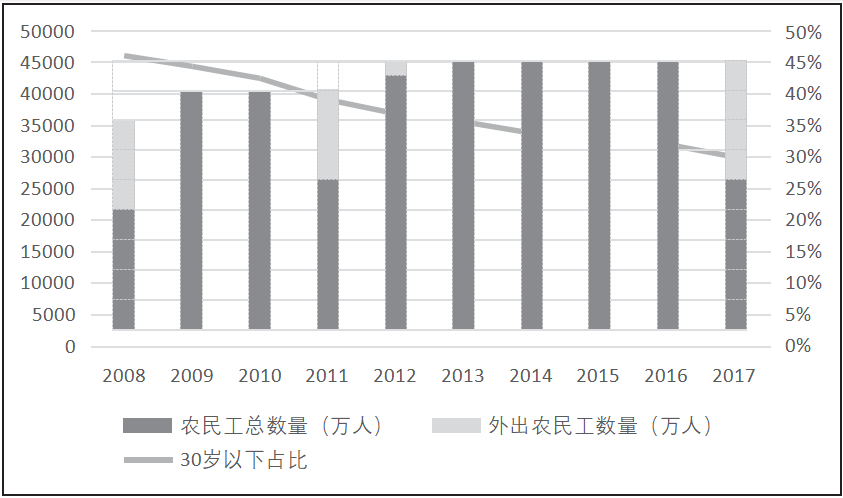

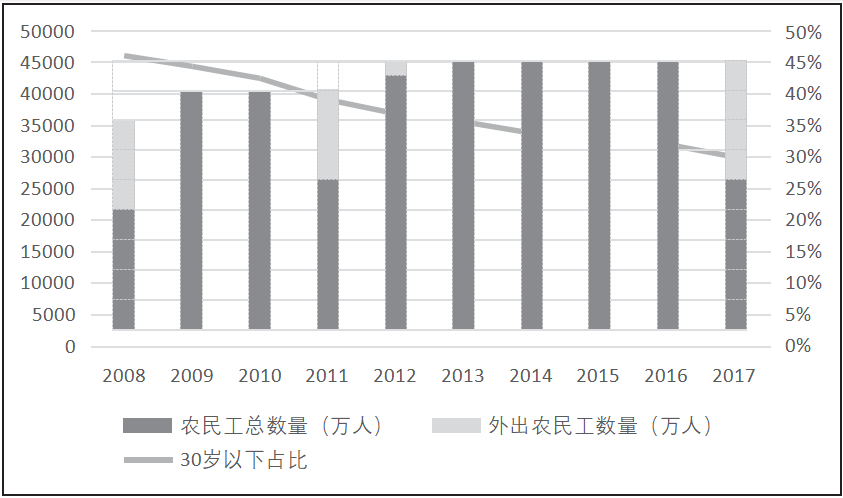

关于劳动力市场是否进入短缺时代,则是另一场讨论,这场讨论在学界被称为“刘易斯拐点”之争。所谓“刘易斯拐点”,指的是随着农村富余劳动力向非农产业的逐步转移,劳动力从过剩变为短缺的转折点。然而,根据国家统计局历年发布的《农民工监测调查报告》,在 2008 年之后的十年,不管是全国农民工的总数量,还是外出农民工的数量,一直呈现出增长的态势(表3),十年间总量增长了6000 多万人。这说明中国的广大农村地区作为“世界工厂”的劳动力供给库, 远远还没有到枯竭的阶段。

表 3 2008—2017 年全国农民工数量及年龄变化

所谓的劳动力短缺,实际上是青年劳动力的占比逐渐下降。换句话说,农民工的总体数量并没有减少,他们只是在逐渐变老。北京大学学者章铮把该现象解释为“中国特色的刘易斯拐点”,即青年劳动力短缺和中老年劳动力剩余并存的拐点。年轻的劳动力意味着更好的体力、视力,更高的身体灵敏度,可以忍受高强度或长时间的劳动,也意味着更高的劳动生产率,因此最受制造业资本的青睐。但在“最优劳动力”越发紧俏的情况下,放宽对劳动者的年龄和性别等要求,招募“次优劳动力”,成了许多企业主的无奈之选。

上述的各种矛盾和分歧将中国的全球代工生产模式推到了分水岭:制造企业认为中国正在失去作为“世界工厂”的比较优势,同时他们还要面对工人逐渐觉醒的维权意识和频繁出现的劳资纠纷;以新生代农民工为主体的工人群体则愈发无法忍受微薄的薪资、超长的劳动时间和严苛的工厂制度;从国家的角度来看,原有的经济发展模式意味着企业不仅过分依赖欧美市场和出口贸易,也无法在全球价值链上获得更大的收益。当制造业发展到一定程度,推动产业结构的转型升级似乎成为经济持续发展的必然选择。

早在2010 年之前,一些制造企业就已经开始了技术升级的尝试。作为资本密集型产业的代表,汽车及其零配件制造企业是自动化和“机器换人”升级改造的排头兵。在我调研的案例中,个别企业自 2002 年起便开始使用工业机器人,到2009 年的时候生产线上的机器人就已经相当普及。另有同行学者研究发现,位于珠江三角洲地区的汽配企业在2010 年后加大了机器化和自动化的投入,主要原因是2010 年之后的工资集体协商导致了劳动力成本的上升。该项研究发现,实质性的工资集体协商为工人们争取到了较高的工资待遇,不仅远高于当地最低工资标准,而且每年工资涨幅均超过10%,远远高于其他行业的工资增长率。

即使是被誉为“代工之王”的富士康,推动“机器换人”的步伐也不落人后。“连环跳”事件发生后,富士康总裁郭台铭于次年 7 月宣布了一项“百万机器人计划”——在三年内用 100 万台工业机器人代替工人。而当时富士康在中国大陆的工人数量大约也是100 万。然而,夸下这个海口的不可思议之处并不在于机器人可以在多大程度上应用于精细的电子加工流程并全面替代工人,而是当年全球的工业机器人供应量仅有16 万台。

尽管“百万机器人计划”在引入机器人的数量上可能存在夸张成分,但“机器换人”的策略在富士康早有先兆,“连环跳”事件无疑加快了这一步伐。有媒体报道,富士康早在2000 年就开始使用ABB 的机器人进行工件打磨作业;2007 年,富士康的自动化机器人事业处在深圳成立,专职研发工业机器人;2009 年,一些携带摄像头的机器人可以在手机上进行精细的拧螺丝操作;2010 年,富士康自行研发的机器人FOXBOT 在山西晋城批量制造,并且陆续投入iPhone 和iPad 的生产线上。

2015 年,中国制造业正式进入“机器换人”的加速期。国务院分别在2015 年和2016 年推出了“中国制造 2025”和“创新驱动发展” 两大战略。根据《中国制造 2025》的战略规划,中国将在2025 年,制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,两化(工业化和信息化)融合迈上新台阶;到2035 年,制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;在新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。智能制造被视为未来二十年中国制造的主攻方向。其中,包括工业机器人、自动化高档数控机床等智能装备及智能生产线的研发被列为重点发展领域。该规划预计在十年内,将中国的机器人产业培育成具有国际竞争力的先导产业,并且建立完善的机器人产业体系,成为世界领先的机器人研发、制造及系统集成中心。

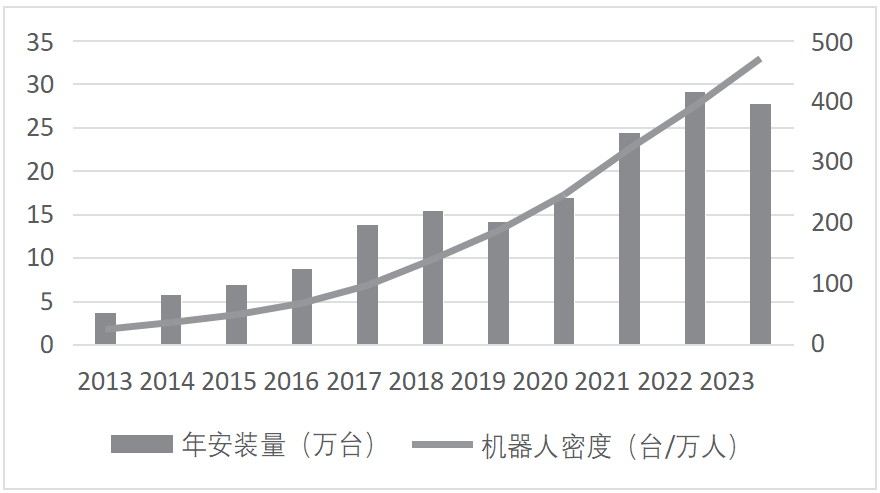

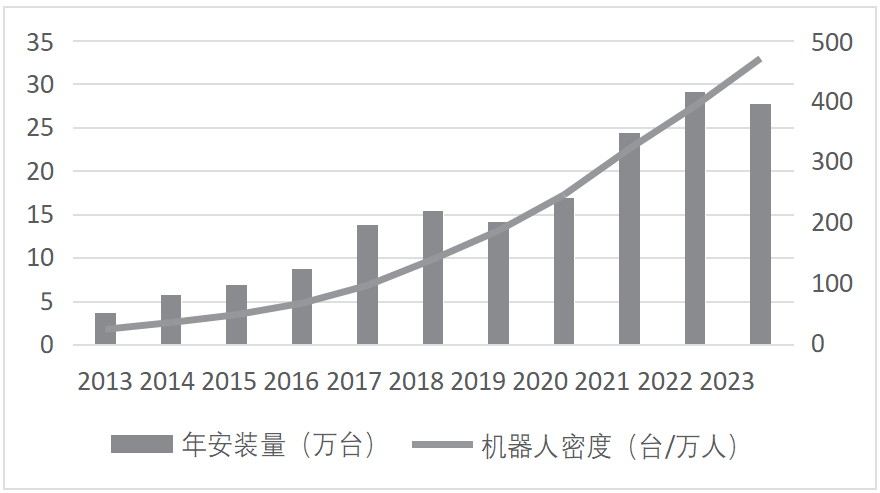

在明确的国家政策导向和产业内部的升级转型需求驱动之下,中国的珠江三角洲和长江三角洲两大工业重地率先开始了以“机器换人” 为特征的生产自动化和信息化升级改造。中国成为工业机器人安装量和机器人密度增速最快的国家。自2013 年以来,中国已成为全球最大的机器人销售市场,每年新增安装量遥遥领先于排名第二的国家。机器人密度于2022 年达到了392 台/ 万人(表4),首次超过了美国。由于机器人安装总量和机器人密度是衡量一个国家制造业自动化水平和先进制造程度的重要指标,因此由以上数据可见,中国制造业在过去十年正在快速赶超世界上最发达的国家。

中国的工业化道路正在超越“世界工厂”模式,以“机器红利” 取代先前的“人口红利”,以科技创新驱动发展代替“人海战术”。在新技术升级的趋势下,劳动者将面临怎样的处境和挑战是本书关注的问题。

表4 2013—2023 年中国工业机器人的年安装量和机器人密度变化趋势

他们会迎着技术升级的浪潮,获得技能提升的机会从而实现劳动升级吗?还是说,“机器换人”的浪潮会把那些没有掌握技能的劳动者淘汰,把他们挤向劳动条件更恶劣的工厂,或者挤出制造业,流向技能需求更低的部分服务行业?面对机器的大量出现,工人是什么样的态度?以往制造业工厂里常出现的劳资矛盾和纠纷会发生什么变化?这些变化对工人而言,意味着利益和权利的增长,还是进一步的削弱?

从企业或者产业转型升级的角度来看,“机器换人”是否给他们带来了期待中的增产提效?当同行竞争者都已经通过“机器换人”大幅提升了生产率和产能之后,企业的核心竞争力又在哪里?当然,本书的目标并不是讨论企业的经营管理策略,对于企业的发展状况、竞争力以及工人管理策略等问题的关注只是基于以往资本与劳动者之间既对立又共生的矛盾关系。然而,这种共生关系似乎正在被打破,因为技术正在朝向一个摆脱劳动力的趋势发展。

本书的落脚点将围绕着“技术升级下的劳动变迁”:劳动者在技术革新趋势下将何去何从,劳资关系发生何种变迁,其更广泛的社会影响是什么?当下科技革命及新技术的应用已经开始影响到各行各业,本书所讨论的制造业和交通运输业的技术变革与劳动变迁也许可以作为一枚透镜,折射出当下资本、劳动者与技术之间的关系。同时,我们也可以借此思考工作的未来以及人类社会可能面临的社会关系的转型。